スタッフブログ

宅建勉強5月25日(日)

問11

賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。

- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。

- 建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。

- 仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる。

解説

- “建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。”正しい。借地権の登記がない場合であっても、土地上に借地権者名で登記している建物を所有するときは、第三者に対抗することができます(借地借家法10条1項)。なお、これは表示登記で足ります(最判昭50.2.13)。

- “建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。”正しい。借地上の建物が滅失した場合であっても、借地権者が建物特定に必要な事項等を土地の上の見やすい場所に掲示した場合、建物滅失日から2年間は借地権を第三者に対抗することができます(借地借家法10条2項)。

- “建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。”正しい。借地権の登記がない場合であっても、借地上に借地権者名で登記している建物を所有するときは、第三者に対抗することができます。また、土地の転借人は、この対抗力の援用により転借権を第三者に対抗することができます(最判昭39.11.20)。

- “仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる。”[誤り]。建物買取請求権(借地借家法13条)は、一時使用のために借地権を設定した場合には適用されません(借地借家法25条)。

したがって誤っている記述は[4]です。

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(25)

【本文】

取材旅行

エジプトで古代に触れる 戒厳令下のソウル 交流と緊張

ずっと忙しい日々だったが、少しの合間を縫っては、何度も海外旅行してきた。

古代史や古代文明に引かれて、漫画にも描いてきたから、古い建築物や博物館を目当てにすることが特に多い。

ロンドンの大英博物館は、中でも大好きな場所だ。メソポタミア、エジプトなど古代文明の貴重な史料を一覧できる。大英帝国がこれらを収集した手法に批判はあるが、保管や展示、館内スタッフは素晴らしい。どんな質問にもすぐに答えが返って…

【感想】

情報を得ること、プロフェッショナルということを学ばせて頂きました。

興味を持ち、現地へ向かい体験する。こういった体験が1番の情報になると思いました。

こういった情報を抜けがなく蓄え、お客様に伝えることがプロフェッショナルの最低限であること。

実地を知らなければ伝えられない情報を伝えられるよう現地を見てお伝えいたします。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

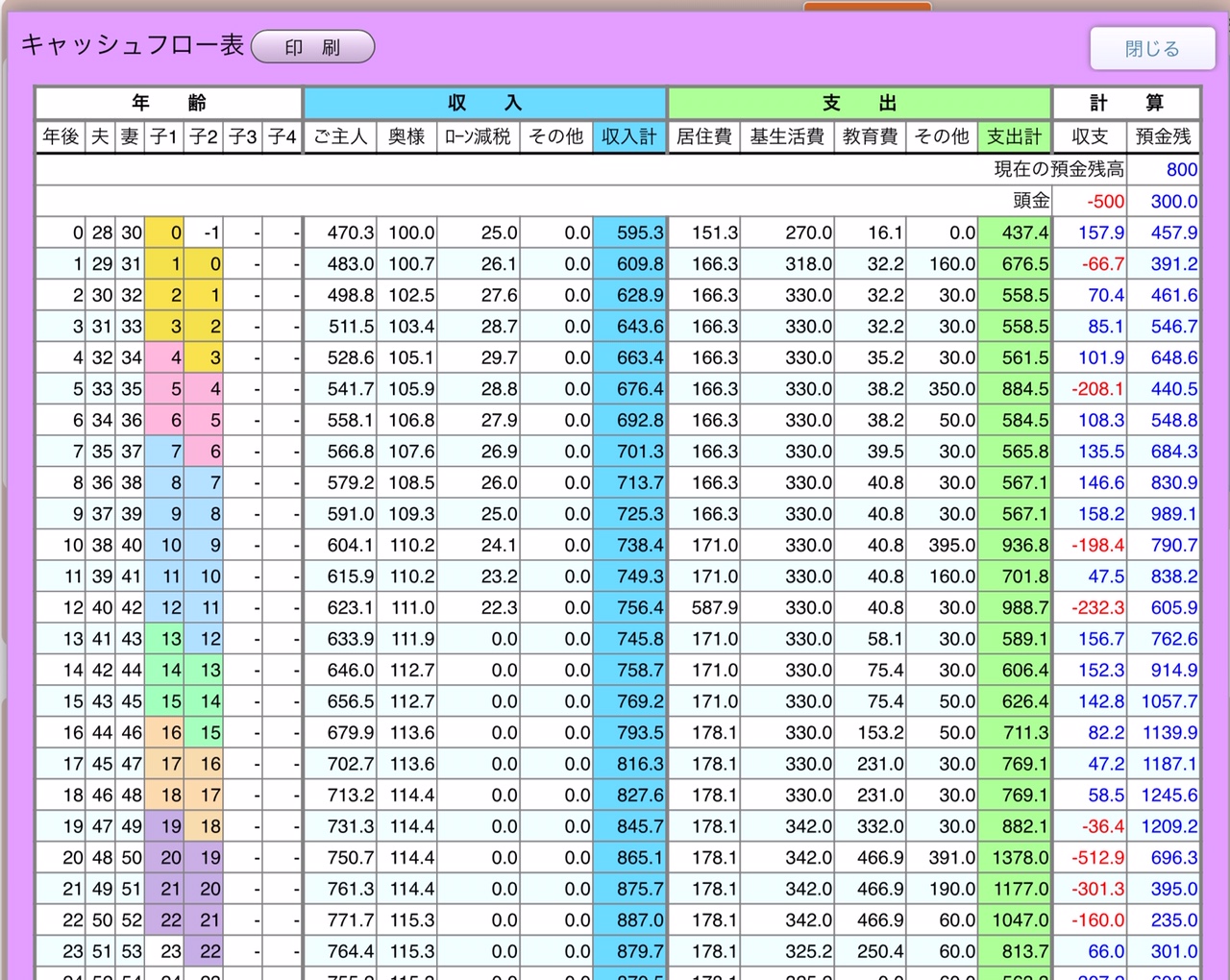

マイホームFP 年間収支

私は、ライフプランを作成し、最初にご確認いただくことが、現在の収支の確認です。

ほとんどの方がずれます。『そんなに貯蓄できておりません・・・』

一つ一つ生活費の見直し、一緒に作っていきます。

作成されたライフプランではなく一緒に作り確認してください。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強5月24日(火)

問10

Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは令和3年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは令和4年3月末日に死亡している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。

- Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。

- Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。

- Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。

解説

- “Bが死亡した場合の法定相続分は、Aが2分の1、Eが4分の1、Fが4分の1である。”誤り。本問の場合、AはBの子であるため相続が可能です。また、FはDを代襲相続することができます。しかし、EにはDの配偶者という地位しかないため法定相続分はありません。よって、Eが相続分を有している時点で本肢は誤りです。

本肢のケースにおける法定相続人と法定相続分の組合せは次の通りです。

- “Bが死亡した場合、甲建物につき法定相続分を有するFは、甲建物を1人で占有しているAに対して、当然に甲建物の明渡しを請求することができる。”誤り。Aも法定相続人ですから、遺産分割までは甲建物はA及びFの共有物ということになります(民法898条)。よって、Fは当然に甲建物の明渡しを請求することはできません(最判昭41.5.19)。

- “Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが4分の3、Fが4分の1である。”誤り。Aには配偶者がいないため、第二順位の相続人であるBが全財産を相続することになります(民法889条1項)。

- “Bが死亡した後、Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。”[正しい]。AとDは兄弟姉妹関係に当たります。兄弟姉妹には遺留分はないため、Aの兄Dの代襲相続人であるFにも遺留分は認められません(民法1028条)。

したがって正しい記述は[4]です。

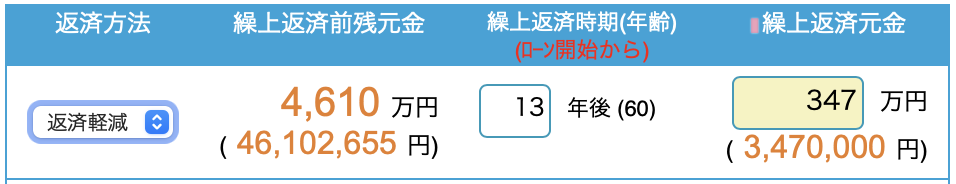

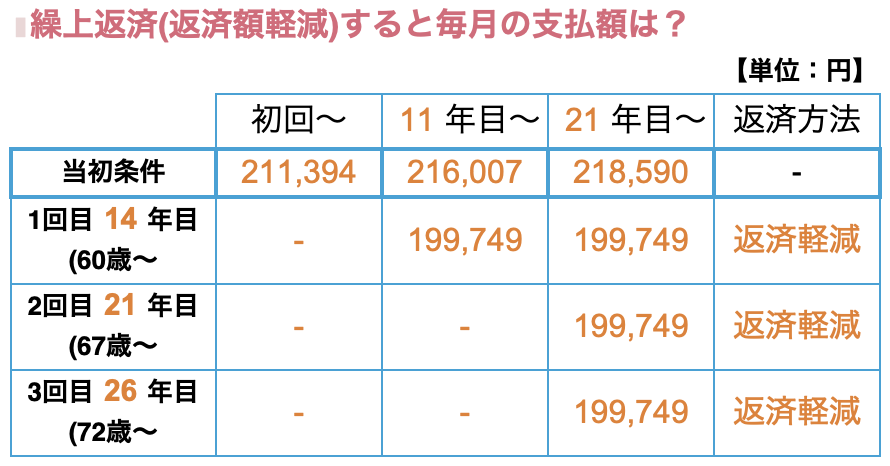

マイホームFP 繰上げ返済

繰上げ返済

期間短縮型・支払額減額型、何が違うのか、それぞれ行うことでの差をご存知ですか?

住宅ローンが始まる前から想定を作り、安心した返済計画を準備してみてはいかがでしょうか>

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(24)

【本文】

教える仕事

二上山望む大学から誘い 大津皇子との縁感じて教授に

「少女コミックを描く」という番組をやったことがある。1991年、NHKの教育テレビ(現在のEテレ)で毎回、少女漫画の描き方をスタジオで実践して見せたほか、一条ゆかりさん、池田理代子さん、大和和紀さん、萩尾望都さん、竹宮惠子さん、美内すずえさん、庄司陽子さん、吉田まゆみさんといったマンガ家仲間に、自分で出演交渉して、アトリエ訪問コーナーに出てもらった。

週1回のペースで1クール(約3カ月)の番組だ…

【感想】

教える、伝える、アドバイス

教えることは難しい、伝えることも難しい、アドバイスも難しいと感じました。

自分は言っているつもりでも相手には違う意味で理解されてしまうこと、なぜ違うのか、アドバイスしているのになぜやらないのか、なぜできないのか。自分が伝えられていないから。自分のアドバイスが正しくないから。相手ができることが大切と認識し、相手ができるために考えていきます。

買いたい 売りたい マッチング

新しく1件のご依頼をいただきました!

今回は志木駅近辺にてお探しのご依頼です!

回ってまいります。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強5月23日(月)

問8

債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。

- AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年3パーセントの利率により算出する。

- AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。

- AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期間が経過してしまった場合、Bは債務不履行に陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない

解説

- “AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。”正しい。本肢の場合、契約上の債務不履行ではなく契約前の事由に基づく損害なので、債務不履行責任ではなく不法行為責任しか追及できません(最判平23.4.22)。判例では、契約締結の際に信義則上の情報提供義務を怠った場合には不法行為責任となり得るとしています。

- “AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年3パーセントの利率により算出する。”正しい。利率に関する定めがない場合、その遅延損害金の利率は年3%(法定利率)として計算されます(民法419条1項民法419条2項)。

- “AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。”正しい。BがCに二重譲渡をし、Cが対抗要件を具備した場合、AB間の売買契約は履行不能とみなされます(最判昭35.4.21)。よって、AはBに対し債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことができます(民法415条2項1号)。

- “AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期間が経過してしまった場合、Bは債務不履行に陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。”[誤り]。金銭債務の不履行は、不可抗力をもって抗弁とすることはできません。よって、BはAに対して、返済を行うはずであった時点からの遅延損害金を支払う義務があります(民法419条3項)。

したがって誤っている記述は[4]です。

日経新聞 私の履歴書 里中満智子 を読んで(23)

【本文】

天上の虹

持統天皇のドラマに32年 「生きているうちに完結を」

新撰組は、私の幼い頃は悪役だった。坂本竜馬だって、それほどのヒーローではなかった。イメージを変えたのは、子母澤寛(しもざわかん)や司馬遼太郎の小説、つまり物語の力である。

私も、自分の物語で持統天皇の評価を変えたい。そんな思いで、彼女を主人公にした「天上の虹」の連載を、1983年に講談社の「mimi DX」という漫画誌で始めた。

史実を大切にしつつ、中高生読者を意識して描き始めた。中大兄皇子(な…

【感想】

印象、評価を変えることは、何かをし続けること、相手にわかりやすく印象づけをすることが必要だと思いました。

変えられるまでやり続けます。

買いたい 売りたい マッチング

空き地空き家調査にて、お客様より情報を頂きました。通勤途中の古い家の情報です。

所有者様を調べてアプローチして参ります。

住宅比較株式会社 浦和 竹内智哉

宅建勉強5月22日(日)

問7

物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。

- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。

- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。

- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。

- Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。

解説

- “Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。”[誤り]。物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえることができます。よって、一般債権者が差押えをした場合でも、それ以前に設定登記があるならば物上代位することが可能です(民法372条民法304条1項)。

- “Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。”正しい。債務不履行があった場合は賃料債権等の法定果実にも物上代位することが可能です(民法371条)。なお、これは抵当権が実行されても、当該抵当権が消滅するまで行使することが可能です(最判平1.10.27)。

- “Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。”正しい。抵当権は、目的物の滅失などによって債務者が受領する金銭に対しても行使することができます。火災保険金はこの債務者が受領する金銭に該当するため、Aは損害保険金請求権に物上代位することが可能です(民法372条、民法304条1項)。

- “Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。”正しい。転貸賃料債権には、原則として物上代位することができないとされています。よって、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできません(最判平12.4.14)。

したがって誤っている記述は[1]です。